알프레드 히치콕의 사이코는 영화사에 한 획을 그은 스릴러이자, 심리학적으로도 인간의 내면을 가장 집요하게 파고든 작품입니다. 겉으로는 연쇄살인 사건을 다룬 공포 영화처럼 보이지만, 실제로는 정체성의 붕괴와 억압된 욕망의 폭발이라는 인간 정신의 깊은 심연을 그려냅니다. 심리학자로서 이 영화를 바라보면, 우리는 단순한 ‘범죄’가 아니라 내면의 분열과 무의식의 지배라는 주제를 마주하게 됩니다.

1. 인간의 이중성 — 자아의 균열이 만들어낸 공포

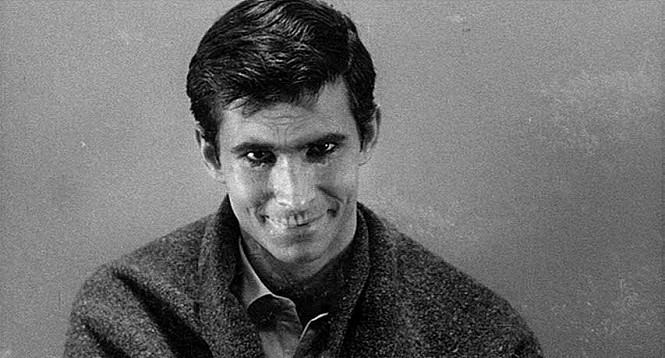

‘사이코’의 주인공 노먼 베이츠는 한 사람 안에 두 개의 인격이 공존하는 인물입니다. 그는 현실에서는 순박한 모텔 주인이지만, 내면에서는 ‘어머니의 인격’이 자리 잡고 있습니다. 프로이트의 정신분석 이론에 따르면, 인간의 행동은 이드(Id), 자아(Ego), 초자아의 세 요소 간의 갈등에서 비롯됩니다. 노먼은 어머니의 존재를 내면화하며 초자아로 삼았고, 자신의 욕망(이드)이 드러날 때마다 그것을 ‘어머니의 목소리’로 억누릅니다.

이 심리적 구조는 실제 정신분열증 환자의 내적 대화와 유사합니다. 자신이 아닌 타인의 목소리를 듣는 현상, 죄책감을 외부의 인물로 투사하는 과정 등은 무의식의 방어기제가 외형화된 결과입니다. 히치콕은 이를 통해 인간의 ‘이중성’을 극단적으로 시각화합니다. 노먼의 공포는 결국 ‘자기 자신으로부터 도망칠 수 없는 공포’인 셈입니다.

2. 억압과 욕망 — 어머니 콤플렉스의 심리적 폭발

노먼이 ‘어머니’를 죽이고도 그녀의 인격을 내면에 보존한 것은 단순한 광기가 아닙니다. 이는 심리학적으로 내면화된 모성 콤플렉스의 전형적 표현입니다. 어머니를 절대적인 도덕적 기준으로 삼은 노먼은 욕망이 생길 때마다 ‘어머니의 눈’을 두려워하며 스스로를 억압합니다. 하지만 억눌린 욕망은 반드시 돌아옵니다. 이드가 초자아의 통제를 벗어나는 순간, 노먼은 ‘어머니의 인격’으로 변하며 욕망을 대리 실행합니다.

이 장면들은 모두 인간의 무의식 속에서 억눌린 감정들이 어떻게 파괴적으로 표출되는지를 보여줍니다. 심리학적으로 볼 때, 억압된 욕망은 결코 사라지지 않습니다. 오히려 더 강렬하게 무의식의 세계에서 존재하며, 예기치 못한 형태로 드러납니다. 히치콕은 이를 ‘샤워 장면’이라는 상징적 이미지로 구현했습니다 — 깨끗해지려는 행위 속에 숨어 있는 폭력적 욕망, 그리고 그 폭력에 대한 죄책감이 동시에 폭발하는 순간입니다.

3. 시점과 사운드 — 관객의 무의식을 조종하는 기술

‘사이코’는 단지 이야기를 들려주는 것이 아니라, 관객의 심리를 조종하는 실험적 작품이기도 합니다. 히치콕은 카메라 시점과 사운드 디자인을 통해 관객의 무의식을 자극합니다. 샤워 장면에서 반복되는 바이올린의 날카로운 고음은 공격적 욕망과 공포를 동시에 환기시키며, 이는 ‘공감각적 불안’을 유발합니다. 심리학적으로 이 사운드는 조건화된 불안 반응을 만들어내는 장치입니다.

또한 시점의 전환은 관객의 동일시 대상을 계속 바꾸어 놓습니다. 마리온에서 노먼으로, 그리고 다시 ‘어머니’로 이동하는 시점은 ‘정체성의 혼란’을 시각적으로 체험하게 만듭니다. 히치콕은 관객이 인물의 정신 세계 속으로 들어가게 함으로써, “내가 노먼이 아닐까?” 하는 불안을 심리적으로 심어줍니다.

4. 심리학자가 본 결말 — 죄책감의 최후

영화의 마지막 장면에서 노먼은 완전히 ‘어머니’로 대체됩니다. 그의 말투, 표정, 그리고 내면의 대화는 이미 자아(Ego)가 붕괴된 상태를 보여줍니다. 심리학적으로 이것은 ‘정신적 퇴행’의 극단이며, 죄책감의 자기처벌적 종결이라 할 수 있습니다. 그는 더 이상 현실 세계의 인간이 아니라, 자신의 내면 세계에 갇힌 존재입니다.

이 결말은 인간의 내면이 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 보여주는 경고이기도 합니다. 누구에게나 억눌린 감정과 욕망은 존재하며, 그것을 부정하거나 회피할수록 무의식은 더 강력하게 작동합니다. 히치콕은 관객에게 “당신의 내면 속에도 노먼이 있다”고 말하는 듯합니다.

정리 — 우리 안의 ‘사이코’를 마주한다는 것

심리학자로서 이 영화를 본다는 것은 단순히 ‘괴물’을 분석하는 일이 아닙니다. 그것은 우리 모두의 내면에 존재하는 어둠과 마주하는 과정입니다. ‘사이코’는 인간의 정신이 얼마나 복잡하고, 억압이 얼마나 파괴적인 결과를 낳을 수 있는지를 정교하게 보여줍니다. 히치콕은 영화라는 언어를 통해 인간은 이성적 존재가 아니라, 무의식의 지배를 받는 존재라는 진실을 들려줍니다.

이 영화를 다시 본다면, 단지 공포를 느끼는 대신 그 이면의 심리적 메시지를 읽어보세요. 당신이 두려워하는 것은 노먼이 아니라, 당신 안의 또 다른 나일지도 모릅니다.