챕터 제목

- 첫 번째 조우: 외계보다 더 낯선 나 자신

- 집착인가 계시인가? 로이의 심리적 휘몰아침

- 가족과 현실의 경계: 심리학자가 본 ‘도망’

- 미지의 존재와의 대화: 무의식, 신화, 그리고 외계인

서론: 심리학자가 본 ‘미지와의 조우’ – 그 미스터리한 내면의 성지순례

"외계인을 만나는 이야기야."

"그거 그냥 UFO 영화 아냐?"

"아니야, 그건 그냥 겉껍질이고, 진짜는 인간 심리야."

스티븐 스필버그 감독의 1977년작 《미지와의 조우》(Close Encounters of the Third Kind)는 겉보기엔 단순한 외계 생명체와의 만남을 다룬 SF 영화처럼 보입니다. 하지만 심리학자의 눈으로 이 영화를 다시 보면, 이건 그냥 ‘외계’와의 조우가 아니라 ‘내면’과의 조우, ‘의식’과 ‘무의식’이 충돌하는 일종의 정신적 순례이자, 무의식이 의식을 침범하는 강렬한 드라마입니다.

이 영화에서 가장 먼저 떠오르는 이름은 주인공 "로이 니어리(Roy Neary)". 그는 어느 날 외계와의 조우를 한 뒤, 점차 일상생활에서 이탈하며 자신조차도 이해할 수 없는 강박에 사로잡히게 됩니다. 여기에 등장하는 모든 인물들은 '미지'에 대한 강렬한 끌림, 공포, 집착, 그리고 혼란스러움을 겪게 됩니다. 이를 우리는 단순히 ‘외계인의 존재’로 설명할 수 없습니다.

그들이 겪는 것은 외계가 아니라 '무의식의 대면'이기 때문입니다.

심리학적으로 이 영화는 무의식(unconscious), 콤플렉스(complex), 융(C.G. Jung)의 원형(archetype), 집단 무의식(collective unconscious), 심지어 정신병리적인 강박장애(obsession)와도 긴밀하게 연결되어 있습니다.

외계와의 조우는 실상 내면의 깊숙한 곳과의 충돌이며, 영화는 이를 미지의 존재로 형상화합니다.

그리고 스필버그는 이 충돌을 특유의 인간적인 시선과 가족 드라마의 감정선으로 녹여냅니다. "이 영화는 UFO 영화가 아니라, 외계인을 핑계로 인간 심리를 발가벗기는 영화다." 심리학자의 책상 위에 올려놓으면 이 영화는 전혀 다른 작품으로 재해석됩니다.

이 글에서는 4개의 챕터로 나누어 《미지와의 조우》를 심리학자의 관점에서 재조명해 보겠습니다. 우리의 무의식이 어떤 방식으로 외계와 ‘접속’하는지, 왜 사람들은 자신도 이해 못 할 상징에 이끌리는지, 그리고 왜 어떤 조우는 낭만이 아니라 공포로 다가오는지를 함께 탐험해보죠.

1. 첫 번째 조우: 외계보다 더 낯선 나 자신

로이가 처음 UFO와 조우하는 장면은 놀랍고도 혼란스럽습니다. 심리학적으로 보면 이 장면은 ‘무의식과의 첫 만남’을 상징합니다.

빛, 진동, 기묘한 소리—이 모든 것은 융 심리학에서 말하는 ‘원형(archetype)’의 언어와 매우 유사합니다. 언어화할 수 없는 강렬한 인상, 설명할 수 없는 끌림은 대부분 무의식의 언어이며, 이는 로이의 일상과 의식을 정면으로 충돌시킵니다.

이 장면에서 중요한 건 ‘공포’가 아니라 ‘호기심’입니다. 대부분의 사람들은 미지의 존재를 마주하면 회피 반응을 보입니다. 하지만 로이는 전혀 반대입니다. 그는 흡사 ‘선택된 자’처럼 이끌립니다.

이는 ‘자아’가 ‘자기(Self)’를 향해 가는 여정으로 해석할 수 있습니다. 융은 이를 ‘개성화(individuation)’라 불렀죠. 인간이 자신의 무의식을 통합하며 진정한 자기 정체성을 찾아가는 과정입니다.

그렇다면 왜 로이만이 이끌렸을까요?

여기서 중요한 포인트는 그의 삶이 이미 균열 상태에 있었다는 겁니다. 가족과의 관계는 미묘하게 소원해져 있었고, 직업적인 만족도 역시 높지 않았습니다. 다시 말해, ‘의식’의 구조가 이미 흔들리고 있었던 것이죠. 이때 무의식은 기다렸다는 듯이 개입합니다.

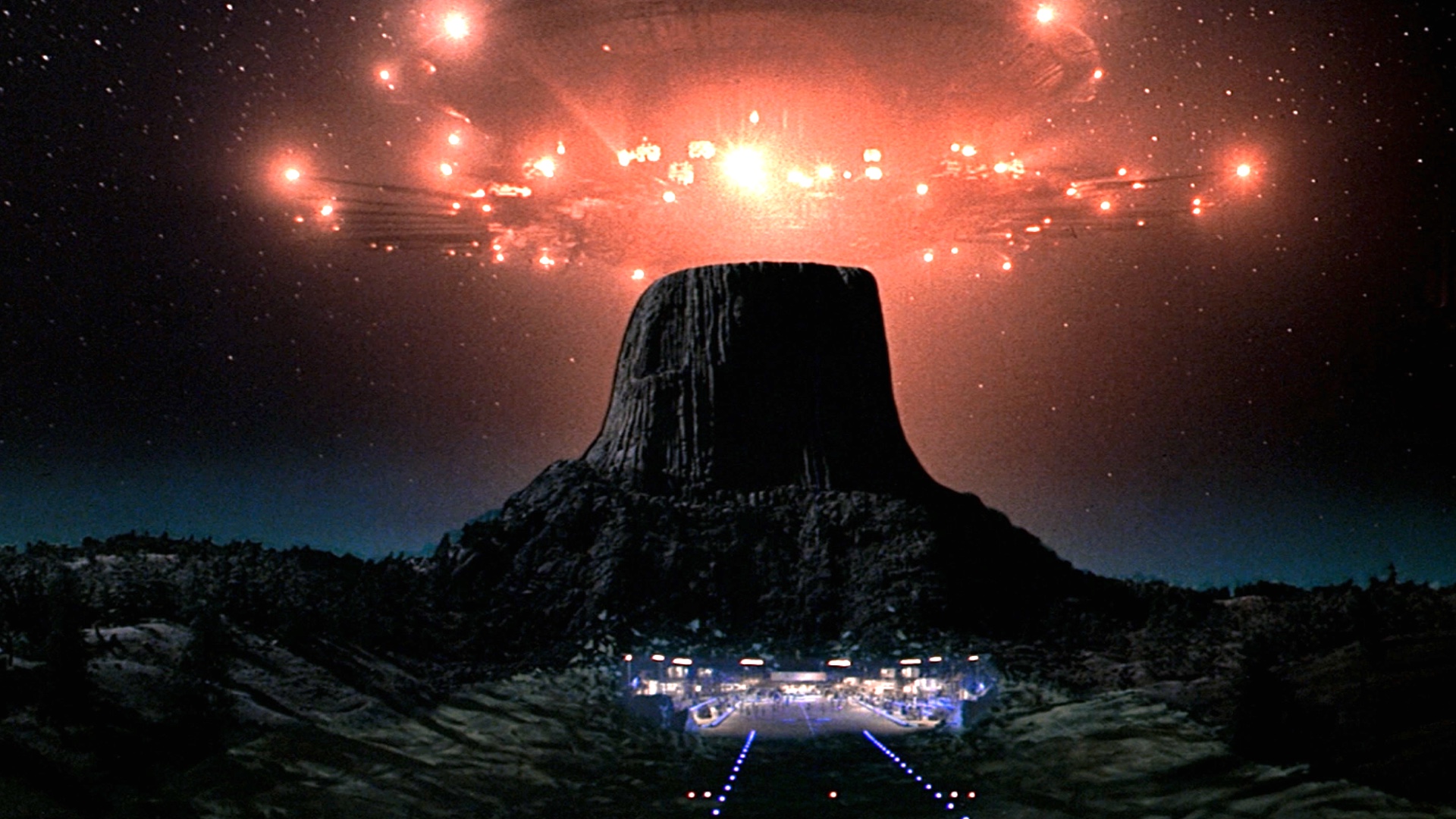

심리학적으로는 이런 상황을 ‘의식과 무의식의 힘겨루기’라고 부릅니다. 그리고 이 과정에서 많은 사람들이 겪는 증상이 바로 강박(obsession) 입니다. 로이가 집 안에 산더미처럼 쌓아올리는 ‘데빌스 타워(악마의 탑)’은 바로 이 강박의 상징입니다. 그는 그것을 왜 만들고 있는지 스스로도 알지 못합니다. 하지만 만들어야만 합니다. 왜냐하면 무의식이 시키고 있기 때문이죠.

여기서 흥미로운 점은, 이 ‘강박’이 파괴적인 방식이 아니라 ‘창조적 방식’으로 표현되고 있다는 겁니다. 실제로 많은 예술가와 과학자들이 무의식에서 비롯된 영감을 통해 위대한 창조를 이루었습니다.

로이는 그저 미쳤던 게 아니라, 새로운 진실로 향하는 ‘내적 탐험가’였던 셈이죠.

즉, 첫 번째 조우는 외계와의 만남이 아니라, ‘내면의 무의식’과의 첫 키스였습니다. 그리고 이 키스는 평범한 삶을 영영 돌이킬 수 없게 만듭니다.

2. 집착인가 계시인가? 로이의 심리적 휘몰아침

로이가 외계 존재에 집착하는 모습은 얼핏 보면 정신적 붕괴로 보일 수 있습니다. 아내는 불안해하고, 아이들은 무서워합니다. 냉장고의 흙, 거실의 조형물, 점점 망가져가는 일상.

하지만 심리학적으로는 이건 단순한 ‘광기’가 아닙니다. 통제 불가능한 무의식의 계시입니다.

‘계시’라는 단어를 쓰면 다소 종교적인 뉘앙스가 있지만, 심리학에서는 ‘무의식이 의식의 문을 두드리는 순간’으로 해석할 수 있습니다. 로이는 그 문을 활짝 열어버렸고, 그 결과로 세속적이고 평범했던 삶이 송두리째 흔들리게 된 것입니다.

이 과정은 마치 꿈과도 비슷합니다. 왜냐하면 꿈 역시 무의식의 언어이기 때문이죠.

로이가 반복해서 보는 이미지—데빌스 타워의 형상—은 일종의 상징(symbol) 입니다. 이 상징은 개인의 삶에서 아직 완전히 드러나지 않은 무언가를 가리키며, 그 사람에게 강력한 의미를 부여합니다.

하지만 여기서 중요한 심리학적 질문이 있습니다:

“그 상징은 누구의 것이며, 왜 지금 떠오른 것인가?”

로이의 경우, 그 상징은 단순한 지리적 구조물이 아닙니다. 그건 곧 ‘진실로 가는 문’이며, ‘개인의 진화’ 그 자체입니다. 심리학자들은 이런 상황을 ‘심리적 전환점’이라고 부릅니다.

이는 흔히 중년기 위기(mid-life crisis)나 정체성 혼란에서 나타나는 현상이기도 합니다.

여기서 웃픈(?) 현실은, 로이의 집착은 너무 극단적이어서 주변 사람들에게는 그냥 ‘미친 사람’처럼 보였다는 점입니다.

심리학적으로도 개인 내면의 각성은 외부 세계와 종종 충돌합니다. 그러니까 로이처럼 “나 지금 외계인이랑 접속 중이야”라고 하면, 열에 아홉은 “병원 가보자”고 말하죠.

그러나 심리학자는 다르게 봅니다. 그는 지금 ‘무의식의 신탁(oracle)’을 해독하고 있는 중입니다. 그리고 이 해독이 끝날 때, 그는 새로운 존재로 재탄생합니다.

3. 가족과 현실의 경계: 심리학자가 본 ‘도망’

이쯤 되면 많은 관객들이 ‘로이는 가족을 버린 사람’이라는 비난을 시작합니다.

“아니, 아무리 그래도 외계인 쫓아가느라 가족을 버려?”

“그냥 이혼남이 외계인 핑계 대는 거 아냐?”

이런 반응, 아주 이해됩니다. 왜냐고요?

우리는 ‘정상적인 삶’과 ‘사회적 역할’을 절대적인 가치로 여기기 때문입니다. 하지만 심리학자들은 여기서 다시 말합니다.

“잠깐만요, 그건 무의식의 요청일 수도 있습니다.”

로이의 ‘도망’은 단순한 책임 회피가 아닙니다. 그것은 일종의 ‘의식적 자아에서의 탈피’입니다. 그는 더 이상 기존의 자아(self-concept)로 살아갈 수 없습니다. 다시 말해, 기존 삶은 그의 진짜 자아와 맞지 않는 껍데기였던 셈이죠.

융 심리학에서 이 현상은 ‘개성화 과정(individuation process)’의 결정적인 단계로 봅니다. 기존의 정체성, 역할, 책임, 틀—이 모든 것으로부터 벗어나야만 새로운 자아가 등장할 수 있다는 것입니다.

이쯤에서 우리가 생각해야 할 건 ‘도망의 의미’입니다.

로이는 단순히 현실을 포기한 것이 아니라, ‘더 깊은 진실’을 향한 여행을 택한 것입니다.

우리가 살면서 겪는 직업 전환, 관계 정리, 가치관의 붕괴 같은 경험들도 이와 유사합니다.

그것은 비겁한 도피가 아니라, ‘심리적 이주’라고 볼 수 있습니다.

하지만 여기서 문제는 로이의 이주가 너무 급진적이라는 점입니다.

가족과 단절되는 순간, 우리는 관객으로서 불편함을 느낍니다.

이건 의식과 무의식 사이의 균형이 무너졌을 때 벌어지는 대표적 상황이죠.

이 지점에서 우리는 한 가지 질문을 던져야 합니다:

로이는 진짜 ‘가족’을 버린 것일까, 아니면 ‘기존 세계관’을 떠난 것일까?

이 질문에 따라 영화의 해석은 완전히 달라집니다.

만약 그가 기존 세계의 모든 것을 버리고 새로운 차원에 눈을 뜬 것이라면, 그는 ‘현대판 샤먼’입니다.

고대 샤먼들이 무의식의 세계에서 비전을 보고 돌아오듯이, 그는 비전을 보고 떠난 것입니다.

차이가 있다면, 그는 돌아오지 않았다는 점이죠.

그의 가족은 상실을 겪지만, 로이는 어떤 해방을 경험합니다.

이는 매우 아이러니한 감정입니다.

심리학자 입장에서는, 이런 감정은 전형적인 심리적 분열과 통합의 과정으로 해석됩니다.

그 과정이 고통스럽고 파괴적일지라도, 그 끝에는 새로운 ‘통합된 자아’가 기다립니다.

로이의 도망은 도피가 아니라 진화(evolution)입니다.

그러나 그 진화는 항상 대가를 요구합니다.

그 대가가 바로 ‘사랑하는 이들과의 이별’이라는 점에서, 이 영화는 철저히 인간적이고도 비극적입니다.

4. 미지의 존재와의 대화: 무의식, 신화, 그리고 외계인

자, 드디어 마지막 조우입니다.

로이는 데빌스 타워에서 다른 ‘선택된 자’들과 함께 외계 존재를 만나게 됩니다.

거대한 비행선, 음악, 빛의 교감—이 장면은 어떤 설명보다 더 신화적입니다.

그 유명한 5음계(도-레-미-도-솔)는 단순한 멜로디가 아닙니다.

그건 무의식과 의식이 대화하는 상징적 언어입니다.

융이 말했듯, 인간은 상징을 통해만 무의식을 이해할 수 있습니다.

외계와의 대화 역시 인간 언어가 아니라 상징적 소통(symbolic communication)으로 이루어진다는 점에서 매우 심리학적입니다.

이 장면은 마치 신화의 영웅 여정(Hero’s Journey)에서 마지막 시련을 마치고 궁극적 진리를 접하는 단계와 흡사합니다.

조셉 캠벨이 말한 ‘영웅의 귀환’ 중, 로이는 귀환하지 않습니다.

그는 궁극적 진실과 하나가 되기 위해 영원히 미지 속으로 사라지는 영웅이 됩니다.

심리학적으로 이는 ‘자아의 해체’이자 ‘자기의 통합’입니다.

그는 인간의 언어를 넘어선 존재와 교감하며, 개인 정체성의 경계를 허물고 집단 무의식과의 일체감을 경험합니다.

여기서 중요한 건, 외계인은 말 한 마디도 하지 않았다는 점입니다.

우리는 그들의 감정, 의도, 목표를 알 수 없습니다.

하지만 우리는 그들과의 교감을 느낍니다.

왜일까요?

그것은 우리가 무의식 깊숙한 곳에서 ‘그들’과 연결되어 있기 때문입니다.

외계인은 낯선 존재가 아닙니다.

그들은 우리 안의 원형(archetype)입니다.

낯선 얼굴을 한 우리 자신, 바로 그것이죠.

결국 이 영화가 말하고 싶은 건 단 하나일지도 모릅니다.

“우리는 항상 미지와 연결되어 있다. 그리고 그 미지는 바로 너 자신이다.”

이쯤 되면, 《미지와의 조우》는 더 이상 SF 영화가 아닙니다.

그것은 인간 심리의 성경이자, 심리학자의 교재, 그리고 우리 모두의 꿈입니다.

당신도 언젠가 그 다섯 음을 듣게 될지도 모릅니다.

그때, 당신은 미지와 조우할 준비가 되어 있을까요?