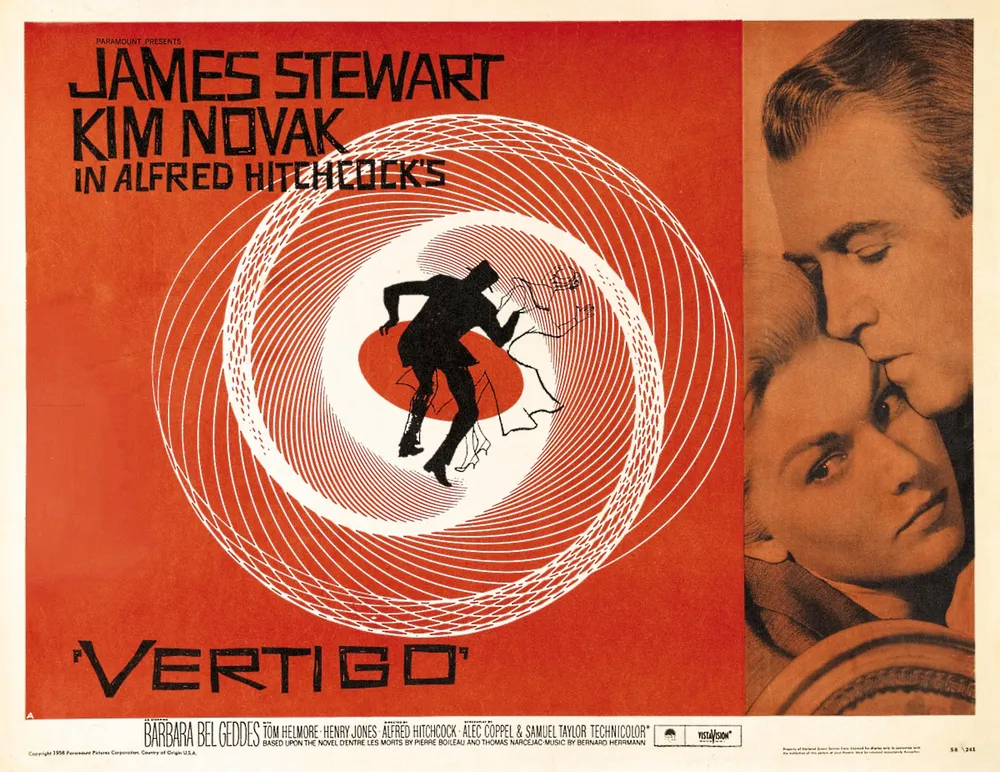

알프레드 히치콕의 걸작 **‘현기증(Vertigo, 1958)’**은 스릴러의 문법을 빌려 외상, 애착, 나르시시즘, 응시의 권력이라는 심리의 지층을 촘촘히 드러내는 작품입니다. 본 글은 현기증 심리학 분석을 중심으로, 고소공포증과 PTSD적 반응, 집착적 사랑의 형성과정, 라캉의 응시 개념, 색채 심리와 음악이 정동을 어떻게 조작하는지를 통합적으로 살핍니다.

줄거리 한눈에 보기

전직 형사 스코티는 추격 도중 동료의 추락을 목격한 후 고소공포증을 앓게 된다. 친구의 의뢰로 그의 아내 매들린을 미행하던 스코티는, 죽은 선조에게 사로잡힌 듯한 매들린에게 매혹되고, 곧 이상화된 사랑에 빠진다. 비극 이후 스코티는 거리에서 만난 주디를 매들린의 외양으로 ‘재조형’하며 집착의 낭떠러지로 스스로 걸어 들어간다.

1. 공포는 어떻게 조건화되는가 — 고소공포증과 외상 기억

초반 사건은 스코티에게 어지럼-낙하-죽음이 강하게 연결된 공포 조건화의 회로를 만든다. 이후 그는 높은 곳을 회피하며, 회피 자체가 공포를 강화하는 부적 강화의 고리에 갇힌다. 특정 색(빨강 계열), 음악의 고조, 나선형 이미지가 등장할 때마다 스코티의 정서 각성(arousal)이 치솟는 이유가 여기에 있다. 이는 일상에서도, 외상 단서와 유사한 맥락이 반복적으로 불안을 재점화한다는 사실을 상기시킨다.

2. 사랑인가, 소유인가 — 애착불안과 집착적 사랑

스코티의 사랑은 상호성보다 대상 이상화에 기댄다. 그는 매들린을 ‘실제 사람’으로 만나지 않고, **결핍을 채워줄 상(象)**으로 소비한다. 비극 이후에는 주디를 ‘매들린으로 만들며’ 애착불안을 달래려 한다. 이는 이상화-가치절하가 교차하는 불안정 애착의 전형: 상대가 이상화의 모형에서 벗어나면 격렬한 불안을 촉발하고, 다시 모형으로 끼워 맞추려는 통제 욕구가 활성화된다.

3. 동일시와 나르시시즘 — ‘너는 내가 보고 싶은 너여야 해’

주디를 변신시키는 장면은 나르시시즘적 동일시의 교과서다. 스코티는 타인을 독립적 주체로 인정하지 않고, 자기 내부 판타지의 거울로 사용한다. 헤어스타일, 의상, 색조까지 규정하는 행위는 페티시적 통제의 형태를 띠며, 결국 사랑은 관계가 아니라 **재현(re-enactment)**이 된다. 심리 임상에서 반복적으로 관찰되는 ‘상실 후 대체물에 대한 과잉 동일시’와 정확히 맞닿아 있다.

4. 응시의 권력 — 라캉, 시선, 그리고 관객의 위치

이 영화의 핵심은 **응시(gaze)**다. 스코티는 미행하고, 관객은 스코티를 미행한다. 시선은 단순한 정보 수집이 아니라 권력 행사이며, 대상의 정체성마저 재구성한다. 라캉적 응시의 관점에서 스코티는 ‘보는 자’이면서도, 사실은 영화적 장치에게 응시당하는 자다. 끝없이 나선형으로 추락하는 오프닝 시퀀스는 “응시의 고리”에 포획된 주체의 현기증을 시청각적으로 각인한다.

5. 색채 심리와 음악 — 정동을 설계하는 히치콕 & 허먼

초록은 유령처럼 돌아오는 존재의 색이다. 주디가 초록빛 네온에 물들어 나타날 때, 관객의 뇌는 ‘귀환’을 직감한다. 빨강은 경계와 위험, 회색은 감정의 마비를 암시한다. 버나드 허먼의 나선형 현악은 불안의 점진적 누적을 구현하며, 심장 박동과 동기화돼 신체 기억을 자극한다. 이 시청각 설계는 인지적 해석 이전에 정동을 선점해, 관객 또한 스코티의 강박에 동조하게 만든다.

6. 상실과 애도 — ‘되돌릴 수 없는 것’을 붙드는 심리

스코티는 애도 작업을 실패한다. 상실을 현실로 받아들이기보다, **이상화된 상(象)**을 고정하려 든다. 이때 사랑은 회복이 아니라 퇴행이 되며, 죄책감과 통제욕이 서로를 강화하는 강박 순환을 만든다. 임상에서 흔히 보이는 “떠난 이를 닮은 사람을 통해 상실을 부정하는 패턴”과 겹친다.

7. 오늘 우리의 관계에 주는 실천적 통찰

회피는 공포를 키운다: 불안 유발 단서를 안전 맥락에서 점진적 노출하라.

이상화 대신 상호성: 사랑은 변신 프로젝트가 아니라 경계 존중이다.

시선의 윤리: 관찰과 통제의 경계를 자각하라. 온라인에서의 ‘보기’ 또한 권력이다.

정동 위생: 색·음악·공간은 감정에 영향을 준다. 환경 조절은 감정 조절의 한 축이다.

정리

‘현기증’은 한 남자의 사랑 이야기가 아니라, 외상과 애착, 동일시와 응시가 얽혀 집착으로 전이되는 과정을 보여주는 심리학적 실험실이다. 히치콕과 허먼은 색채와 음악, 카메라의 시선을 통해 관객의 정동을 설계하고, 우리는 그 설계 속에서 스코티의 강박적 재현을 체험한다. 만약 당신의 관계에서 이상화·통제·회피가 반복된다면, 그 나선형 계단을 내려가기 전에 잠시 멈춰 상호성·경계·노출의 원칙을 떠올려 보자. 그것이 현기증의 어지럼을 멈추는 첫 계단이다.